4年后,福田康明斯站在“燈塔”之上

作者:

AO記者 馬春生

2024-11-21 17:01

2024年,代表全球頂級智造水平的“燈塔工廠”依然是各方追逐的夢想之一,甚至不惜拿出真金白銀作為激勵之策。

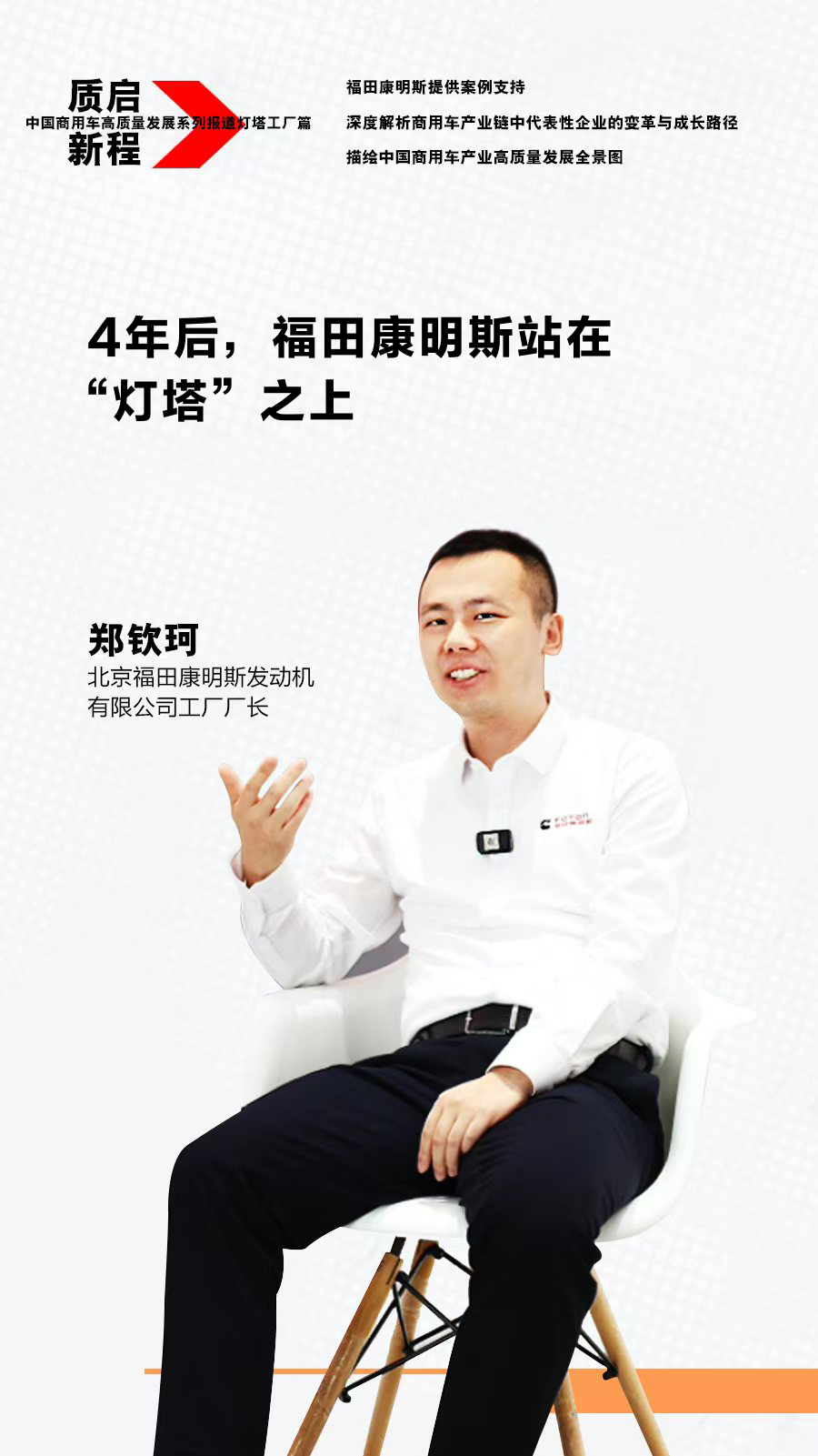

在這一賽道,福田康明斯贏得階段性勝利但仍在奔跑。據北京福田康明斯發動機有限公司工廠廠長鄭欽珂介紹,2020年北京福田康明斯發動機有限公司獲得“燈塔工廠”稱號之后,一直思考和踐行如何引領“燈塔”下一站,并圍繞自動化、數字化、智能化三個維度,推進技術的迭代和升級。

鄭欽珂介紹,前面的路有標準參考,也有標桿可以借鑒,一旦成為引領者,一切都要自己摸索,比如“黑燈工廠”項目,在啟動之初,沒有任何行業標準可以參考,也沒有任何企業標準可以借鑒,只能自己摸索并制定規范和標準。2024年10月15日,福田康明斯 “黑燈工廠”項目對外發布。

日前,汽車觀察一行走進福田康明斯,與廠長鄭欽珂一起探索這家老牌“燈塔工廠”的貢獻與價值,深度解讀其對行業的思考與觀察。

- “燈塔工廠”建設不能急,福田康明斯基礎工作用了10幾年;

- 所有的過程和流程足夠精益,沒有大的浪費,才能去啟動自動化和數字化;

- 數據采集不是數字化的核心,核心是這些數據創造了什么價值;

- 未來智能化的一個核心是智能決策,這是基于數據的決策,不依靠人的大腦。

(以下為主要采訪內容)

“燈塔工廠”帶來明星效應,但建設有獨特的原則

汽車觀察:這個“燈塔工廠”到底能給我們帶來哪些價值,不僅僅是給我們自己,包括給我們的客戶?

鄭欽珂:首先第一個從我們自身來說,更多的是成為“燈塔工廠”前,也就是在成為“燈塔工廠”的路上,它給我們帶來引領和指引的作用,因為有這個目標,奔著“燈塔工廠”去,所以我們做了很多工作,包括在自動化的不斷迭代和升級,數字化的變革,數字挖掘,數字化體系的建設,甚至于到最后真的成為“燈塔工廠”時,做的端到端的數字化應用用例,在這些方面都做了很多工作。更為重要是幫助我們自身業務的提高,去梳理所有的業務過程,回顧所有的流程,在這個基礎上,怎么實現數字化。我們常說做數字化更多的是要流程再造先行,先要確保流程足夠精細化、足夠高效,才能去推動數字化,不然可能做的越多,投入的越多,錯的越多。

第二個對于客戶,特別是終端用戶來說,開發了很多和終端用戶相關的數字化工具。通過車聯網拿到客戶的車輛使用信息,來幫助客戶提前識別故障,預防性的維護提示,幫助車隊用戶去定制駕駛行為、駕駛習慣和駕駛規范等,幫助客戶去創造收益,油耗的收益、uptime的收益,都是真正去為客戶創造發現的價值。

第三點,我們在努力推進端到端的應用,就像我們舉辦的第二屆制造技術節,這次制造技術節的三個核心主題:新質動力、智造生態、鏈合共贏。已經凸顯了關于智造生態,智造講的是智能制造,智造生態已經把生態這個詞提出來了,怎么去鏈合前端以及后端整個價值鏈和產業鏈上的所有的合作伙伴,大家一起來做事情。我們搭建一個平臺,把直采供應商、間采供應商、康明斯體系內的兄弟單位,包括福田汽車的一些主要整車廠、OEM,都邀請到這個平臺上來,去分享好的應用案例,先進技術和我們對未來的一些技術預言,這是個特別好的平臺。我理解的“燈塔工廠”,它的核心價值是怎么去做好這個標桿,怎么去為行業賦能,怎么去做到引領,這其實是一個比較好的詮釋,怎么去把這個平臺搭起來,去互相賦能,甚至說去做一些輸出。

當然,還有一點繞不開的就是“燈塔工廠”代表著最先進、最好的制造能力,客戶就會想到,福田康明斯是“燈塔工廠”,福田康明斯制造出來的產品,也是燈塔產品、明星產品。他們能夠真正認可我們的產品。

汽車觀察:這個技術難點到底在哪兒?要建成一個“燈塔工廠”。

鄭欽珂:在建設“燈塔工廠”初期,真正指導我們的其實有兩個:

第一我們是康明斯和福田汽車的合資公司,承接了雙方母公司很好的制造運營體系,我們是在兩個集團母公司大的制造體框架下,去建設工廠。

第二個是世界經濟論壇去評“燈塔工廠”的時候,有其標準,我們在過去幾年已經做的工作基礎上,去看真正能夠Match上的一些東西,然后在這些層面,探尋怎么持續去深耕和發力,找到GAP,思考差距到底在哪,然后再有針對性的去做補充加強。當然這中間有針對性的去做挖掘和改善,來幫助我們能夠成為北京市首家“燈塔工廠”。

數字化是核心,但沒有長期的精益化過程不行

汽車觀察:當時建這個“燈塔工廠”的時候,我們有沒有給自己一個比如說定位?

鄭欽珂:核心還是數字化。

汽車觀察:當初建設的時候,我們的數字化水平是一個什么樣的狀態?

鄭欽珂:當時我們的數字化基礎已經比較好了,大部分流程已經建成了數字化體系。為了推動整個“燈塔工廠”建設,我們也建立了一套自己的體系,2021年,制定了智能制造白皮書,是對整個智能制造做了大的規劃和頂層設計。

第一個,在白皮書里,把整個福田康明斯要做智能制造的建設地圖,Roadmap都規劃好了,包括有哪幾個模塊,當時我們把整個智能制造分成了幾個階段,第一個階段叫自動化,第二階段叫數字化,第三階段叫智能化。其實在這三個階段之前,我們有很多年在默默做一個工作,可以把它叫精益化。大家做智能制造一定先把精益化做好,流程再造,確保所有的過程和流程足夠精益,沒有大的浪費,才能去啟動自動化和數字化。這一點至關重要,一旦精益化做不好,自動化、數字化的內容投的越多,錯的越多,所以我們前端還有一個起步階段,把它叫1.0或者叫0.0,花了很多時間。自動化過去幾年投入還挺大,有個三年的云帆項目,計劃要投100個機器人相關的工位,現在基本完成。

第二個,數字化體系的開發,要把所有運營過程建成標準的數字化系統。福田康明斯現在有六個大的數字化系統,包括生產運營系統,質量管理系統,工業開發系統,物流管理系統,設備全生命周期管理系統,能源管理系統,涵蓋了所有運營相關的方面。

最后一個階段就是智能化,其實這個我們也還在路上。福田康明斯現在剛剛進入到智能化的階段,未來還有很多要去探索的路。

汽車觀察:一個基礎是必不可少的,就是像你說的那些精益求精的事兒?

鄭欽珂:這些工作其實最重要,也是最需要做扎實的工作,但是往往現在很多公司做智能制造,或者說做自動化過程中,可能會忽視這一點,所以我一直在講這個觀點。這個一定是要花時間的,不可能一口吃成個大胖子,一定是一步一步走。

“燈塔工廠”在進步和創新,福康有上百個項目供人成長

汽車觀察:與2020年成為”燈塔工廠”那個時候相比,福田康明斯這四年有哪些特別是技術上的迭代?

鄭欽珂:在成為、“燈塔工廠”之后,還是圍繞發展的三個階段在持續發力。第一個方面,在自動化上持續投入,運用新的自動化技術,像現在行業內比較火的工業機器人,協作機器人,AGV,視覺探測,視覺引導等,這些新技術持續投入。這兩年在超過100個工位上做了自動化升級。

第二個方面,做了標準數字化運營系統,幫助我們去識別整個流程如何更精益高效。數字化最核心的是怎么把數據用好,很多人一提數字化,就說我都實現了數字化,所有數據全采集了,裝配數據、測試數據、機加工的數據,其實這個不是數字化的核心,核心是有了這些數據之后,如何使用,數據創造了什么價值?這個其實最重要。在獲得“燈塔工廠”之前,很長一段時間,我們花了很多精力在收集數據,可以不夸張的說,工廠的每一個制造流程,每一個制造工序,所有的數據我們全部收集起來了,每一顆螺絲擰緊,每一個測試的參數,每一個加工的參數,甚至設備的參數,但真正要做數字化的時候,怎么用這些數據來創造價值,比如設備全生命周期管理系統,對于機加工的機床,怎么用數據指導機加工的運行?再比如說裝配開發的擰緊數據系統,怎么通過擰緊曲線提前識別擰緊的風險或問題?怎么去更高效的管理擰緊過程,確保有一個更高質量的交付產品給到客戶?比如說測試數據,如何批量導出?如何通過這些數據分析趨勢?

對于前面說的智能化,我們還在路上。

第三個方面,對于設備的匹配度,這兩年我們也在推,開始去引入人形機器人,核心就是把設備自動化和數字化、智能化之間的深度融合。比如說人型機器人,它和過去的工業機器人,協作機器人最大的不同就是它有自己的一套邏輯控制系統,有自己的AI模型,它有思想,這是和過去的最大區別。這個也是下一步智能化的核心。

當然這幾年我們在可持續發展,零碳方面也做了很多思考和討論,比如說建立能源管理系統,把所有的能源數據全部收集起來,去找到真正的節能改進機會,比如我們剛剛建成第一個光儲充的試點,我們兩個廠房頂上全部布滿了光伏,每年光伏發電能占到自己工廠用電的30%。

汽車觀察:福康“燈塔工廠”在整體的組建過程中,我們是如何保證全套體系能跟得上的,特別是人力的使用?

鄭欽珂:大家一提自動化,一提智能制造,往往就是說怎么把設備去取代人,好像人與自動化和設備是天然對抗關系。其實我們完全沒有這么去思考這個問題,更多的是怎么依靠人去實現自動化和智能化。自動化的目的是把一些簡單的、重復的、低價值的工作用設備去實現,人反而要去做更高階、更有價值、更具創造性的工作。這是我們的初衷和出發點。

怎么去培養人?怎么去讓人適應整個智能制造發展的節奏?我覺得有兩個關鍵點,第一個就是外部學習。我們是“燈塔工廠”,但其實外部有很多標桿企業值得我們去學習,我們也是智能制造協會的理事成員,在協會里也認識了很多行業或同行的先進工廠,我們走出去,去看、去學習人家怎么做。

此外,我認為比較重要的是從實踐中學,但不容易實現,因為你要有那么多項目去投入,人才能在項目中去邊做邊學,這個最重要。過去這么多年,在物流,在生產設備自動化,在數字化,我們做了上百個項目。這些項目都是靠著我們的人和合作伙伴一起去挖掘,一點一點摸爬滾打過來。舉個例子,我們有兩個物流規劃工程師,我們認為他的能力在行業里至少是中上水平,但倒過去兩三年前,他們是比較初級的水平。這兩年,他們一個人做了5個甚至8個項目,這些項目全都是非常復雜的應用場景,他們要把項目做成功,就要一點一點去摸索、去學、去看,與合作伙伴討論,這是最寶貴經驗。

汽車觀察:跟之前的一個區別是說人員的工作范圍更廣?

鄭欽珂:工作范圍一定要更廣,因為未來設備越來越多,人越來越少。那么這些人要發揮的作用會越來越大。同時,也讓人有更高的收入,能夠創造更大的價值。還能讓工廠的運營成本進一步降低,“黑燈工廠”幫助我們節約運營成本,大概計算,節約13%左右。

汽車觀察:這個成本節約主要是從哪幾方面實現?

鄭欽珂:設備效率的提升,質量過程的提升,人工成本的降低。

汽車觀察:人怎么辦?

鄭欽珂:人去做更高價值的事兒。比如機加“黑燈工廠”的推行,確實富余出不少人,這些人怎么辦?去做未來想做的新的事情。比如新建的智能裝備自制團隊,現在生產線上已經有幾臺設備是我們自己集成、安裝、調試,所有的圖紙、軟件,所有的連接調試,都是自己的工程師在做,在10月份,我們的工程師自己建了第一條空壓機分裝線。核心的思想,不是要讓大家失業,而是讓大家去做更高價值的工作。

“智能決策”是未來關鍵,但柔性化生產不可少

汽車觀察:未來智能化工廠還有哪些比較明顯的標簽?

鄭欽珂:智能化工廠,我認為剛起步,這方面還有很多工作要做,主要是工廠自己要能思考,能判斷,能去做決策。

這里邊有一個重點,就是未來決策一定是基于數據,最終就像白皮書里寫的那樣,一個關鍵詞叫智能決策。這個智能決策就是工廠自身有一個大腦,這個大腦來指揮所有運行體系,而且這個大腦的決策不需要人,不用靠人,依靠收集的所有數據,比如設備、設施采集的數據,然后放圖像對比,最多做一個三維的對比,好多在做二維對比,其實是最初級的,我們真正想通過數字孿生實現的是在虛擬世界里,能夠幫公司去判斷真實世界下一步會發生什么,還是一個預判和決策的體系,其核心還是要落在這兒,這個可能也是未來要推進的一個點。還有一點就是能源,可持續發展、綠色制造。下一步智能制造,有很多內容會圍繞綠色制造來展開。大概有這些特點,但最核心的還是怎么通過數據去助力做決策。

汽車觀察:您覺得福田康明斯“燈塔工廠”,真正步入智能化需要多長時間?

鄭欽珂:過去3年,我們提了一個5年計劃,比如說在2027年,會跟現在比更進一步,下一階段就需要花更多的時間去思考下一步要往哪走。

商用車行業小批量,多品種,這種趨勢越來越復雜,怎么能在柔性的基礎上,把定制化的開發做的更好、更高效很關鍵。

汽車觀察:不止商用車行業,這種小批量涉及很多行業,我們有沒有什么辦法去解決這個問題?

鄭欽珂:對于我們來說,不能說真的就能把這個做到最好,只是說怎么能比過去做的好,要考慮最多的就是柔性生產,柔性化,但其實反過來說,這個柔性化跟自動化好像又是個悖論,敵對的關系。自動化程度越高,柔性會越差,所以這兩年我們也在思考,這一個階段是自動化,過了自動化這個階段,下一步往哪兒走?可能自動化方面我們就會踩踩剎車,不會去做太多的投入。

不是自動化程度越高越好,一定找到自己最適合的方法。現在所有的投資都要去算payback,投資回報系數是多少,有價值才會做,沒價值不做。一定是基于效率,基于成本去尋找一個最優點。為此,怎么去更小范圍的在某一個場景里做一些創新,找到真正適用于這一點的這種小的開發,不能再去做大范圍的自動化投資,否則算不過賬,要把整個市場切塊,切成多個小塊,然后各個突破,去找到一些更柔性的生產方式。

汽車觀察:前面您提到一個光伏建設,它會不會給產品端帶來經濟成本的收益?

鄭欽珂:真正對終端用戶帶來的經濟收益到底有多大,不是那么好去判斷,更多的意義還是在前端,怎么去降低總的制造成本,怎么去實現更低碳,更綠色的制造方式。其實商用車行業還稍微好一些,現在有一些行業包括汽車行業,像歐盟已經開始在推進全程碳足跡追蹤,也就是全產業鏈的碳足跡追蹤,這可能是未來的趨勢。這些會逼著我們去思考這件事兒,就是智能化階段,綠色化是一個非常強的關注點,因為外部環境、行業法規會推著你做這些事情,不做就在這個行業呆不下去,就會OUT。

汽車觀察:我們目前有一個“黑燈工廠”項目,這個“黑燈工廠”與“燈塔工廠”是并列關系嗎?

鄭欽珂:兩個概念,“燈塔工廠”是世界經濟論壇提出的項目,有自己的特殊性,評選的是在不同的制造領域賦予創新,或者說有前沿引領技術的工廠,更多的是要起到標桿作用。

“黑燈工廠”現在大家提的也比較多,但目前為止沒有一個標準,或者說非常官方的定義,我們的“黑燈工廠”推動了三個變革:

第一個變革是自動化變革,要實現黑燈,肯定要自動化,人沒有燈沒法干活,這是第一個變革。我們用了很多AGV、視覺檢測機器人、協作機器人等一系列技術,把生產過程百分百實現自動化。

第二個數字化變革,就是把所有加工數據存放至設備全生命周期管理系統里,靠這些系統來監控所有設備的狀態,實現設備維護的功能,設備改進的功能。

第三個是組織變革。在推動“黑燈工廠”過程中,最核心的就是組織變革。在今年3月份,工廠內部做了一次大的組織結構調整,以前機加是縱向制,每個部門歸一個部門管,每個部門里都有一小塊職能是負責機加工。比如說工藝工程、維修、質量、制造等,我們這次做了融合,把所有部門里機加工這一部分職能全拿出來,成立一個新的team,按業務領域去分,最后建了一個機加團隊,這個機加團隊幫助我們去實現“黑燈工廠”,實現人員的多技能提升和融合。

汽車觀察:您覺得未來智能化、智能智造,到底會是什么樣子?

鄭欽珂:有幾個比較關鍵的點:

第一個深度融合,自動化、數字化、智能化的深度融合。未來怎么把這三個階段融合在一起,需要一些新的載體,不是單個體去發揮作用,剛剛講人形機器人其實就是典型的自動化、數字化、智能化的結合體。在未來智能化,好多東西要在自動化的基礎上去實現,要去做深度的融合,包括價值鏈上端到端的深度融合。

第二個定制化。定制化和柔性生產是未來逃不開的點,客戶定制化需求會越來越高。現在汽車行業,乘用車定制化程度已經很高了,就像一個大儲倉,去點擊,最后怎么去實現客戶定制化的開發需求,能夠以最優成本來滿足客戶的定制化需求,這是我們要更多考慮的方向。第三個可持續發展,綠色低碳,這個是繞不開的話題。一方面是行業、政策會推著去做,客戶也會要求是不是滿足三級、四級、五級零碳工廠的標準。

此外,從自身角度來說,它也會創造一些經濟價值。